Par Francis Laloupo

Turquie - Afrique : Une si discrète influence

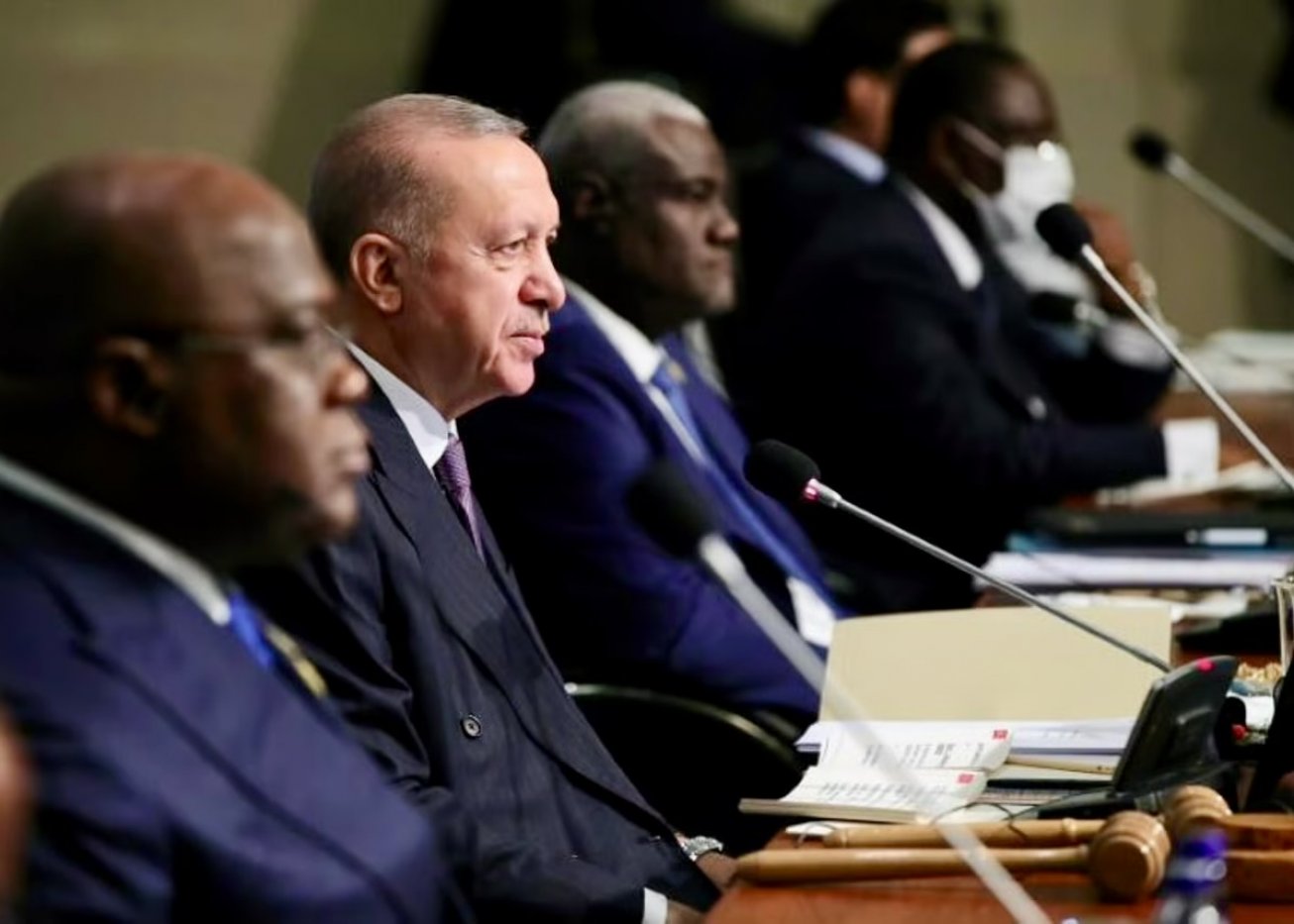

Avec une diplomatie combinant commerce, sécurité, religion et stratégies d’influence, la Turquie est parvenue à fixer le périmètre de ses intérêts en Afrique. Inventaire d’une politique africaine régie par Recep Tayyip Erdoğan.

- Politique

Crédit Photo : AFP.

En une dizaine d’années, la Turquie a tissé sa toile en Afrique, aussi discrètement que méthodiquement, à l’aune de la diversification des partenariats extérieurs des pays du continent. Le régime de Recep Tayyip Erdoğan s’emploie depuis plusieurs années à conforter ses positions de « puissance régionale relative » dans son environnement proche. Dans le même temps, il déploie une diplomatiespécifique en direction du Proche et Moyen-Orient, tout en veillant à maintenir ses liens avec l’Europe. Membre de l’OTAN, la Turquied’Erdoğan est aussi un acteur imprévisible dans ses relations avec la Russie et les Etats-Unis. Dans cette position affichée sur la scène internationale, l’habileté le dispute à laversatilité. Derrière cette agilité diplomatique, la fragilité d’un pouvoir confronté à des tensions politiques intérieures. Un régime d’inspiration politico-religieuse de plus en plus contesté par les forces de l’opposition dénonçant la confiscation du pouvoir d’Etat et l’enkystement d’une autocratie qui s’est, au fil des années, révélée comme une véritable tyrannie.

Un partenaire commercial de première importance

C’est donc cette Turquie qui a jeté son dévolu sur l’Afrique depuis quelques années, considérant le continent comme un territoire favorable à l’extension de sa politique d’influence géostratégique. Aujourd’hui, les éléments constitutifs de cette offensive sont nettement identifiés. Et, l’on est d’abordsurpris par la rapidité avec laquelle le dispositif turc sur le continent a été déployé. La politique africaine de la Turquie se structure autour de cinq déterminants : le commerce, l’assistance sécuritaire, la culture, la religion et le secteur informationnel. 48 pays du continent sont désormais visés par le projet piloté par le Conseil turc des relations économiques extérieures (Deik). Les étapes de la coopération sont symboliquement définies lors des « sommets Afrique-Turquie », organisés depuis 2008 à Istanbul. Le prochain sommet devrait se tenir en 2026 en Libye où, en échange d’un soutien de la Turquie au gouvernement de Tripoli contre son adversaire de Benghazi, Ankara jouit des droits de prospection gazière et d’une totale liberté d’activité dans les eaux libyennes.

La Turquie est devenue un partenaire commercial de première importance dans certains pays d’Afrique de l’Ouest. Entre 2012 et 2022, les échanges commerciaux avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont connu une croissance exceptionnelle. A titre d’exemple, les exportations turques vers le Mali ont augmenté de 140%, et les importations turques depuis le Mali, de 2842 %. Bénéficiant d’un accueil favorable des nouveaux régimes sahéliens issus de récents coups d’Etat, la Turquie consolide son implantation dans cette région. Elle a très tôttransformé en opportunités les recompositions géopolitiques en cours dans le Sahel central. Dans ce contexte, à l’instar de la Russie, ellese présente comme une alternative, eu égard à la diplomatie « anti-occidentale » des régimes militaires de l’Alliance des Etats du Sahel (AES – Mali, Burkina Faso, Niger).

En 2024, au Burkina Faso, des contrats ont été signés entre le régime militaire de Ouagadougou et la société turque dénommée Afro Turk, portant sur « la cession de deux actifs miniers, pour l’exploitation industrielle du manganèse de Tambao et l’exploitation industrielle de la grande mine d’or d’Inata ». Montant global de l’exploitation ces deux mines : 50,4 millions de dollars. Quelques mois après le coup d’Etat de juillet 2023 au Niger, un accord a été conclu entre Ankara etla junte au pouvoir, stipulant que « toutes les facilités seront accordées aux entreprisesturques souhaitant s’implanter dans le secteurminier au Niger, en échange d'une intensification de la coopération en matière de défense ».

Précieux soutien des juntes du Sahel

S’agissant, justement, des contrats de défense et de sécurité, ils sont mis en œuvre par l’entreprise turque SADAT, fondée en 2012 par un général d’armée proche du Président Erdoğan. Combinant les missions de défense, la diplomatie et la promotion de l’islam, cette société militaire offre à ses clients des services de formation et des « séminaires de géopolitique ». Agissant au nom de la « politique africaine » du président turc, elle peut compter sur une vingtaine de clients en Afrique, parmi lesquels le Nigéria, le Cameroun, la Somalie, la Guinée, et les trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel. C’est à son initiative que la Turquie est devenue le 4e pays ayant la plus large représentation diplomatique en Afrique. Expliquant la nature de ses services, la société SADAT affirme proposer « des services de consultation, formation et logistique aux forces armées etaux forces de sécurité dans le domaine de la défense et la sécurité, conformément au code commercial turc ». Cependant, selon une enquête de Middle East Eye - site d'information panarabe basé au Royaume-Uni- publiée en 2024, SADAT serait à l’origine du déploiement de mercenaires syriens, notamment au Burkina Faso et au Niger. Chargés de la sécurisation de sites d’orpaillageet de l’appui à la lutte contre le terrorisme, ces combattants syriens seraient par ailleurs affectés à la protection de la présidence au Mali. La Turquie est aujourd’hui perçue comme l’un des précieux soutiens des juntes du Sahel, aussi bien sur le plan militaire que politique. Une présence qui souligne une compatibilité manifeste avec les éléments russes agissant dans ces pays…

Se distinguant de la Russie ou de la Chine, la Turquie a inclus dans son « package » coopérationnel une diplomatie culturelle, assortie du paramètre religieux, indissociable du soft power turc. Ecoles, centres culturels, fondations et instituts se sont multipliés à travers le continent. Près d’une trentaine de pays sont ciblés par une coopération basée sur le postulat de la solidarité entre musulmans et des valeurs d’un islam qualifié de « tolérant ». En Afrique du Sud, au Ghana, au Mali, auNiger et dans toute la Corne de l’Afrique, les mosquées et les écoles coraniques sont devenues les signes ostensibles de cettediplomatie fièrement marquée du sceau de l’Empire ottoman. Alors que des sommets de chefs religieux musulmans africains sont régulièrement organisés en Turquie, cette diplomatie religieuse ne manque pas de rappeler l’activisme politico-religieux d’un Mouammar Kadhafi en Afrique subsaharienne, dans les années 70 et 80. Reste à savoir quelle est la valeur ajoutée, pour les Africains, de cetassemblage de la religion, du commerce et deprestations sécuritaires.

Stratégie informationnelle et narratif « anti-impérialiste »

Dans un contexte géopolitique marqué par uneintensification inédite de la guerre informationnelle, la Turquie s’applique à jouer sa propre partition. La radio-télévision officielle (TRT) et l’agence de presse publique Anadolu ont entrepris d’étendre leurs réseaux en Afrique, pour diffuser une vision turque de l’état du monde et de l’actualité africaine, au nom d’une « solidarité sud-sud ». Le narratif turc « anti-impérialiste », qui emprunte furieusement à celui de la Russie, est supposé séduire certaines opinions africaines. En 2022, un sommet des médias Afrique-Turquie s’est tenu à Istanbul, et un an plus tard, la chaîneTRT Africa a commencé de diffuser des programmes en français, anglais, haoussa etswahili dans le but de « mieux promouvoir l’image de la Turquie »…

Bien au-delà du simple protocole de coopération, l’on assiste à une vaste stratégie de pénétration. Avec une politique visant tous les secteurs de la vie des populations concernées, le pays d’Erdoğan s’est engagé dans une logique synergétique avec ses partenaires d’Afrique. En plus des retombées économiques, l’ambition avouée est d’établir sur le continent un périmètre constant de l’influence de la Turquie sur la scène internationale. L’Afrique constituerait alors un facteur contributif du prestige de la Turquie vis-à-vis de ses interlocuteurs orientaux et occidentaux. Ce calcul est, à certains égards, semblable à celui de la Russie dont la diplomatie africaine apparaît comme une variable d’ajustement dans sa confrontation avec « l’Occident ».

A entendre les autorités turques, leur politique africaine se fonde sur les meilleures intentions du monde. Tout comme la Chine, dont les autorités ont annoncé le 12 juin dernier, qu’en plus de renforcer les liens commerciaux avec l’Afrique, l’objectif consiste, désormais, à dynamiser la « construction d’unecommunauté sino-africaine ». Face à de telles ambitions, il faut se demander si les pays africains souhaitent transformer des contrats de coopération en une communauté de destin.

Francis Laloupo, Journaliste, Enseignant en Géopolitique. Rechercher

Rechercher Newsletter

Newsletter

Commentaires

Vous souhaitez pouvoir ajouter un commentaire à l'article Turquie - Afrique : Une si discrète influence, ou faire profiter de votre expérience avec les internautes, ajoutez votre commentaire il sera mis en ligne après validation par notre équipe

Votre commentaire a bien été prise en compte, notre équipe vous envoi un mail de confirmation une fois mis en ligne.

Votre commentaire est en attente de modération. Voir votre commentaire